障害者意識を高める30の感動的なアクティビティ

目次

3月は障害者教育月間です。つまり、障害について生徒を教育し、受容と包容のコミュニティを促進する絶好の機会です。 しかし、こうした授業を行えるのは3月だけではありません。1年を通して30の障害者教育活動を行い、生徒の共感と認識を広げましょう!

1.見えない障がいについて教える

障害には目に見えないものがあります。 目に見えない障害を持つ人は、その症状が表に出ないため、より多くのスティグマに直面する可能性があります。 目に見えない障害の種類を生徒に教えることで、多様な障害が存在することに光を当てられるようにしましょう。

2.インディペンデント・スタディ・プロジェクト

障がいは私たち全員に影響を与えます。 だからこそ、その認識と知識を広めることが大切なのです。 生徒たちは、自分の好きな障がいをテーマにした自主研究プロジェクトに取り組むことができます。 以下のリンクから、さまざまな障がいの一覧を見ることができます!

3.障害者権利運動について教える

障害者権利運動について、生徒に教えることができます。 障害者は長い間差別を受けてきましたが、1990年にその差別を禁止する「障害を持つアメリカ人法(ADA)」が署名されました。 しかし、今日でも不公平感やアクセスしにくさが問題になっています。

4.障がいについてどう話すか

障害についてどう話すべきか? 人優先の言葉を使いましょう!これは、障害よりも人を優先することを意味します。 生徒に「障害者」ではなく「障害者」と言うように促すことができます。 その他の障害者用語の使い方は、以下のリソースで確認できます!

5.運動障害のシミュレーション

脳性まひなどの運動障害を想定して、目をつぶってくるくる回ることを繰り返し、目を開けて標識のある直線を歩いてみるというシミュレーションを行うことができます。 シミュレーションの実施には、十分な配慮をお願いします。

関連項目: 25のかわいくて簡単な2年生の教室のアイデア6.片手でできるボタン付け

片方の手に靴下を履かせれば、片手しか使えないという身体的な障害を疑似体験できます。 シャツのボタンを留めることはできますか? 幸い、新しい技術や道具がこのような作業をサポートしてくれるのです。

7.リップリーディングエクササイズ

聴覚障害者の多くは、他者とのコミュニケーションに読唇術を多用しています。 生徒同士で読唇術の練習をする時間を設けてみてはいかがでしょうか。 想像以上に難しいでしょうか?

8.アメリカ手話(ASL)を学ぶ

アメリカ手話(ASL)のレッスンはいかがでしょうか。 ASLも聴覚障害者が使うコミュニケーションツールのひとつです。 このビデオでは38のASLサインを教えています。 もし生徒がこのアクティビティを楽しんだら、もう少し教えることも考えてみましょう!

9.自己記録型モノローグ

ASLの学習が深まったら、最後の課題として、ASLを使った自己紹介のモノローグを自己録音してもらうこともできます。

10.聴覚情報処理障害シミュレーション

聴覚処理障害は、音(特に音声)を処理することが困難なことによる聴覚の問題を特徴とします。 生徒はこの録音されたシミュレーションをヘッドホンで聴き、この障害とともに生きることを疑似体験することができます。

11.アイテムを当てる

この体験型アクティビティは、視覚障害や失明と暮らすことがどのようなものかを生徒たちに知ってもらうことができます。 袋にいろいろなものを入れて、生徒たちに手を伸ばしてもらい、見ずにその品物が何であるかを当ててもらうのです。

12.点字を学ぶ

点字は、表面の凹凸に触れて読む技術です。 エレベーターの階数表示の横に点字があるのを見たことがあるかもしれません。 障害者教育の一環として、点字のアルファベットを生徒に教えることができますよ。

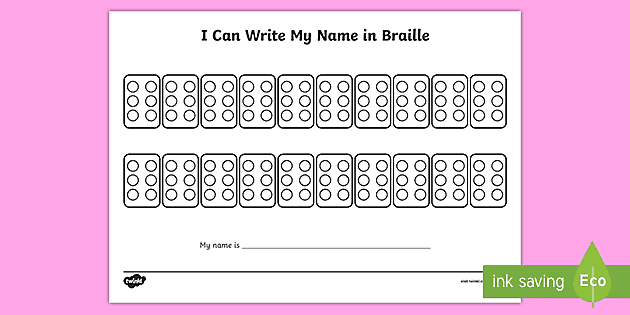

13.点字で綴る

点字を学んだら、スペルを書く体験をしてみましょう。 点字のスペルが書かれたシートを印刷してもいいですし、難しい場合は英語のスペルだけを印刷し、スペルに合わせてバンプドットを貼り付けます。

14.点字で自分の名前を書く

先ほどの練習に続いて、自分の名前を点字で書いてみましょう。 目の見えない人、視覚障害のある人が使っている技術を知ることで、障害に光を当てることができます。

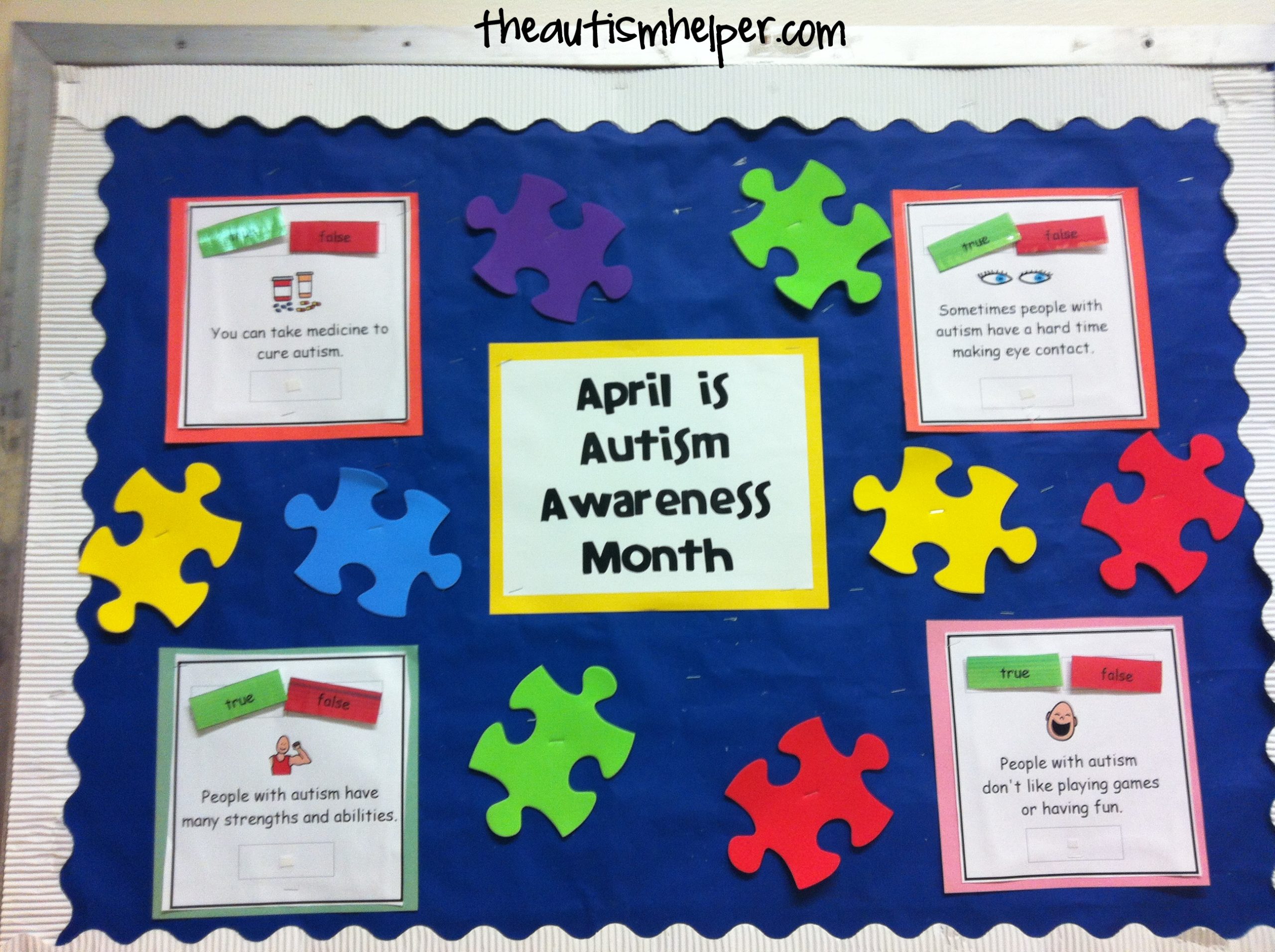

15.自閉症について 真偽のほどは不明

自閉症スペクトラム(ASD)は、目に見えない障害のひとつです。 この障害とその誤解についてもっと知るために、生徒が試せる自閉症啓発活動を紹介します。 生徒は、ASDに関するさまざまな記述について、真偽を推測します。

第16回 ASDのための感覚的な玩具

ASDの人の中には、環境に対して過敏に反応する人もいます。 感覚的なおもちゃは、こうした症状に対処するのに役立ちます。 生徒が探検して遊べるように、いくつか集めておくといいでしょう。 他のASD啓発活動は、私の他の投稿で確認できます!

17.公共性の高い障害者像を研究する

障がいを持つ著名人を取り上げ、その障がいの内容や人生への影響、社会への貢献などを調べます。

18.パラリンピックを見る

パラリンピックは、オリンピックと同じように、障がいのある人が参加する国際競技大会です。 生徒はこの大会の歴史を学び、過去の競技を振り返ることができます。 次の開催は2024年までありません!

19.アダプティブ・スポーツ・デー

車いすバスケットボール、ゴールボール、ビープベースボールなどのアダプティブスポーツに参加する様子を、健常者の生徒が見ることができます。

20.介助犬との出会い

授業に介助犬や訓練士を招き、介助犬の責任や障害者支援について学んでもらうこともできます。 また、人前で介助犬と接する際の正しいマナーも学ぶことができます。

関連項目: 25 Collaborative & Exciting Group Games for Kids21.障害者ワークショップ

障害について学ぶ最良の方法のひとつは、障害者から直接学ぶことです。 障害者団体が運営するワークショップに依頼して、障害に対する誤解や障害者のマナーなどについて生徒に教えてもらうことができます。

22. "クマは滑れるか?"を読む。

この絵本は、耳が聞こえないことを発見した若いクマの体験に光を与えてくれます。 障害者の体験を読むことは、生徒の障害に対する意識と理解を高めるのに役立ちます。 他の障害についても、さまざまな絵本の選択肢があります。

23.インクルージョン普及のための誓い

インクルーシブとは、障害の有無にかかわらず、相手を受け入れ、尊重し、受け入れることを意味します。 学校や地域社会でインクルーシブを広めるために、あなたとあなたの生徒が誓いを立てましょう。

24.学生パネルディスカッションを開催する

障害のある学生によるパネルディスカッションを開催し、障害のある人としての学校での経験について直接聞くことができます。 質問例としては、アクセシビリティの問題、排除の経験、同級生に知ってほしいことなどが挙げられます。

25.障害者団体に寄付をする

どの障害者団体に寄付するべきか? Impactful Ninjaは、障害者と共に生きる人々を支援する9つのベストチャリティーのリストを作成しました。 学生に寄付を呼びかけたり、クラス募金活動の開催を検討することができます。

26.障害者啓発デーを開催する

これらの有意義な活動を紹介するために、学校全体で「障害者啓発デー」を開催することを検討してください。 生徒はイベントの準備や運営を手伝い、自分たちで特別な活動を考え出すこともできます。

27.飾り付けをする

障害者意識を促進するバナーなど、教室に装飾を加えることを検討してください。 このバナーは障害者意識デーに関するものですが、オンラインで他のオプションも見つけることができます!

28.障害者啓発活動バンドル

自閉症、脳性まひ、ダウン症の啓発活動をセットにしました。 それぞれの障がいについて、絵本と塗り絵の2種類を用意しています。

29.障がいのある仲間との出会いパッケージ

このセットでは、異なる障がいを持つ10人の友だちと出会い、友だちとしてのあり方や、コミュニティにおけるインクルーシブな関係を考えるためのワークシートが用意されています。

30.ビデオを見る

予習する時間が限られている場合、ビデオは素晴らしい学習教材になります!このビデオでは、生徒が「他の人に知ってほしいこと」について、障害のある人から直接聞くことができます。