40の楽しくてクリエイティブな冬のプリスクールのアクティビティ

目次

この冬をテーマにしたアクティビティ集には、算数、読み書き、STEMに基づいたレッスン、ゲーム、歌、楽しい感覚箱のアイデア、体験型クラフトのほか、未就学児が何時間も夢中になれる雪の日のアイデアもたくさんあります!

1.冬のフェイクスノーセンサリー・ビンを作ろう

綿球、発泡スチロールの雪の結晶や雪だるま、すくう道具を使って、雪遊びの楽しさを再現した、冬をテーマにした感覚アクティビティです。 運動筋を鍛えるのにも最適です。

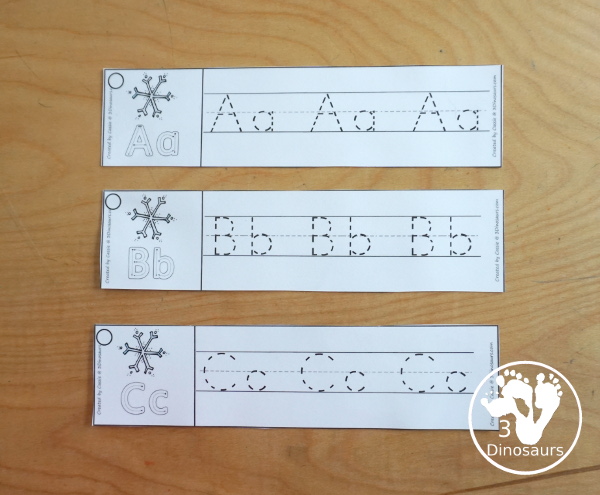

2.雪の結晶トレースプリントパック

愛らしい雪の結晶で飾られたこの楽しい冬のプリントで、未就学児は大文字と小文字をなぞる練習ができます。

3.シークエンスを使った楽しい冬のアクティビティ

Snowmen at Nightは、冒険好きな雪だるまたちがどうなるのか、子どもたちを飽きさせない楽しいストーリーです。 このストーリーシークエンスカードは4種類あり、若い学習者が情報を整理して、最初から最後まで物語の構造を組み立てる練習をする機会がたくさんあります。

4.スノーマンセンサリー・シェービングクリーム・アクティビティ

紙皿、切り取った鼻と目、そして想像力を駆使して、何時間でも楽しめる雪だるまのクラフトです。

5.冬をテーマにしたクッキーカットの楽しみ方

絵の具と冬にちなんだクッキー型があれば、簡単にできる体験型クラフトです。 脳トレにもなるし、感覚を刺激する遊びも簡単にできます。

6.絵になる冬の環境づくり

紙とクレヨン、白と青の絵の具を使うだけで、この美しい冬のアートが完成します。 とてもシンプルなので、子どもたちが自分なりの工夫をして作品を作ることができます。

7.クラシックスノーフレーククラフト

青い画用紙とのり、塩、水彩絵の具で作る雪の結晶は、窓辺やクリスマスツリーを彩るカラフルなオーナメントのようです。

8.アイシクルガーランドを作ろう

このシンプルな氷柱のガーランドは、家庭や教室で美しい冬の飾りになります。 また、細かい運動能力を高めながら、混色や吸水について学ぶのに最適な方法です。

9.紙皿で作るスノーマンクラフト

白いペンキを使わず、紙皿を再利用して、かわいい雪だるまを作りました。 冬のアクセサリーや服も一緒に飾ってみてはいかがでしょうか。

10.3Dスノーグローブ

スノードーム(透明な板状の雪玉)は、冬のアクティビティとして、またオーナメントや記念品として最適です。 子供たちは、振って絵の上にキラキラが落ちてくるのを見るのが大好きです。

11.ウィンターランタンクラフト

メイソンジャーとティッシュペーパーを使って、自分だけの素敵な冬のランタンを作りましょう!プロセスアートが好きな未就学児には、このプロジェクトがおすすめ。

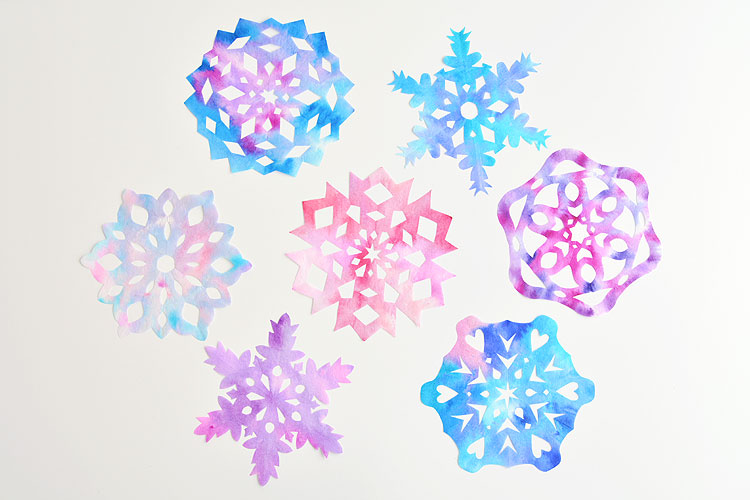

12.コーヒーフィルターで作る雪の結晶

この冬の定番アートは、窓辺を美しく彩り、パステル調の色水を混ぜ合わせることで、子どもたちが創造力を発揮する機会にもなります。

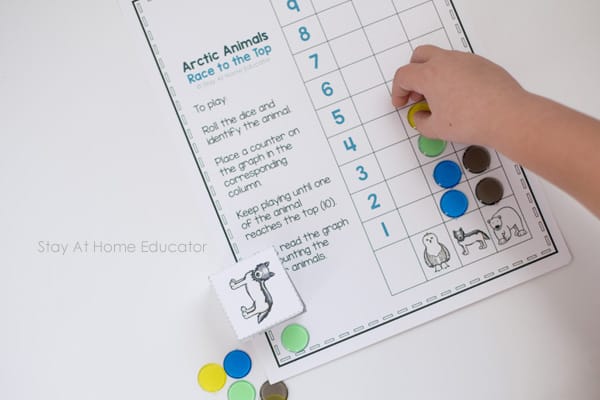

13.北極圏の動物たちのレッスン

このプリント集では、北極の動物について学ぶのに最適な、難易度の高い北極文字パズルや、北極を転がすゲーム、グラフを描くゲームなどを収録しています。

14.スノーマンファクトリーを作ろう

グーグルアイ、ボタン用キャンディ、マフラー用リボン、腕用小枝など、お好きなものを組み合わせて、自分だけの雪だるまを作るのも楽しいですよ。

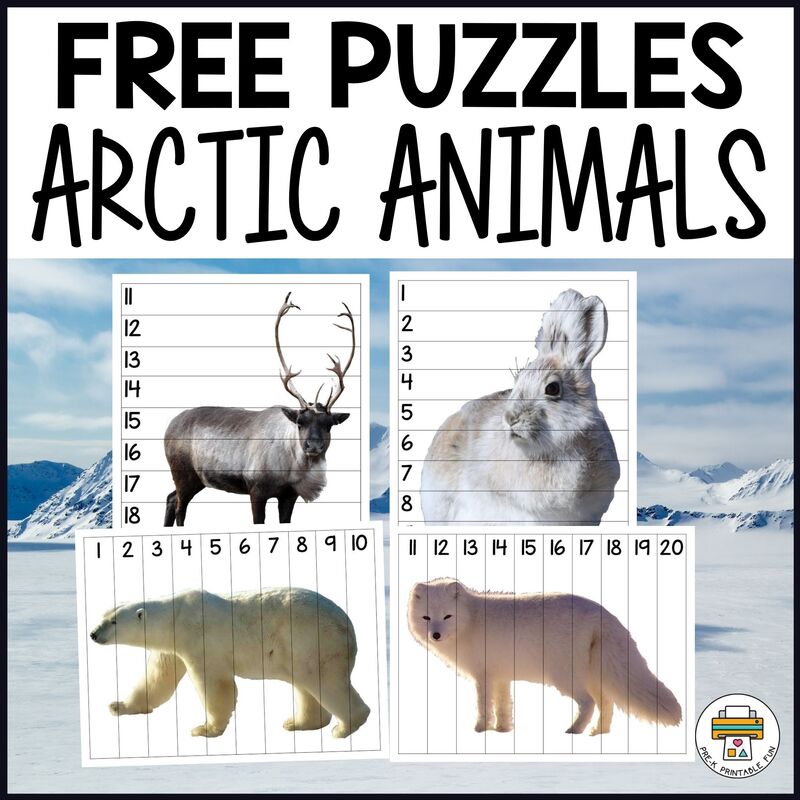

15.北極圏動物パズル

北極圏の動物たちのパズルは、数字の認識力を養い、順序の練習や問題解決能力を高めるのに最適な教材です。 学習者は、北極うさぎや北極熊など、お気に入りの冬の動物を見つけ、新しい動物について学ぶのが大好きです。

16.ジンジャーブレッドマン算数アクティビティ

クッキーの抜き型、ボタン、ジンジャーブレッドマンの抜き型があればできる感覚的なアクティビティです。 数え方や色の認識を強化し、未就学児に細かい運動をさせるのに最適な方法です。

17.冬のSTEMサイエンスアクティビティ

このSTEMアクティビティは、教室の外で自然界を探索する優れた方法です。 未就学児は、物質の状態や物理的変化と化学的変化の違いについて学びます。

18.アイスフィッシングの楽しみ方

裏庭で氷上釣りができるのに、雪合戦なんて必要ある? この創造的な科学実験には、冷たい水と氷のカップがあれば、何時間でも釣りを楽しむことができます!

19.ホットチョコレート・カウントカード

このホットチョコレートカウントカードは、白いポンポンや本物のマシュマロと一緒に使うことで、魅力的になります。 20までの数字の対応を楽しく簡単に教えることができる教材です。

20.紙皿で作る雪の結晶の毛糸アート

このアートをテーマにした冬のアクティビティは、毛糸と紙皿だけが必要で、細かい運動能力を養うクリエイティブな方法です。

21.ミトン合わせの算数練習

この愛らしいミトン合わせのアクティビティは、色合わせやペアの形成、数え方などを楽しく体験的に学ぶことができます。

21.シロクマの紙皿クラフト

この北極圏の動物工作は、ホッキョクグマの生息地や必要性について話し合う良い機会になります。

22.ウィンターカウンティング センサリーテーブル

冬をテーマにしたこの数え歌は、スパンコールや宝石、ポンポンの面白い質感を探るのにも最適です。

23.冬にちなんだ歌を歌おう

Five Little Penguinsは、数え歌の定番で、数字に強くなり、言葉の発達を促し、ストーリーテリングの能力を高めるのに最適な曲です。

24.スノーペイントを作る

スプレーボトルを使って、雪や雪だるま、雪玉など、好きな種類の雪を描くことができます!

関連項目: 62 8年生のライティング・プロンプト25.冬の定番絵本を読もう

Amazonで今すぐ購入する

Amazonで今すぐ購入する 雪の女王ステラ』は、雪だるま作り、アイススケート、そり遊び、スノーエンジェル作りなど、冬のアクティビティにあふれた楽しい物語です。 ステラとサムの目を通して、冬のワンダーランドを探検するのは、子どもたちにとって大きな楽しみです。

26.3Dプロセスアートを作る

このクリエイティブなアイデアは、余った紙の切れ端を美しい3Dウィンターアートに再利用するものです。 好きな冬の物語と組み合わせることで、生徒の学習効果を高めることができます。

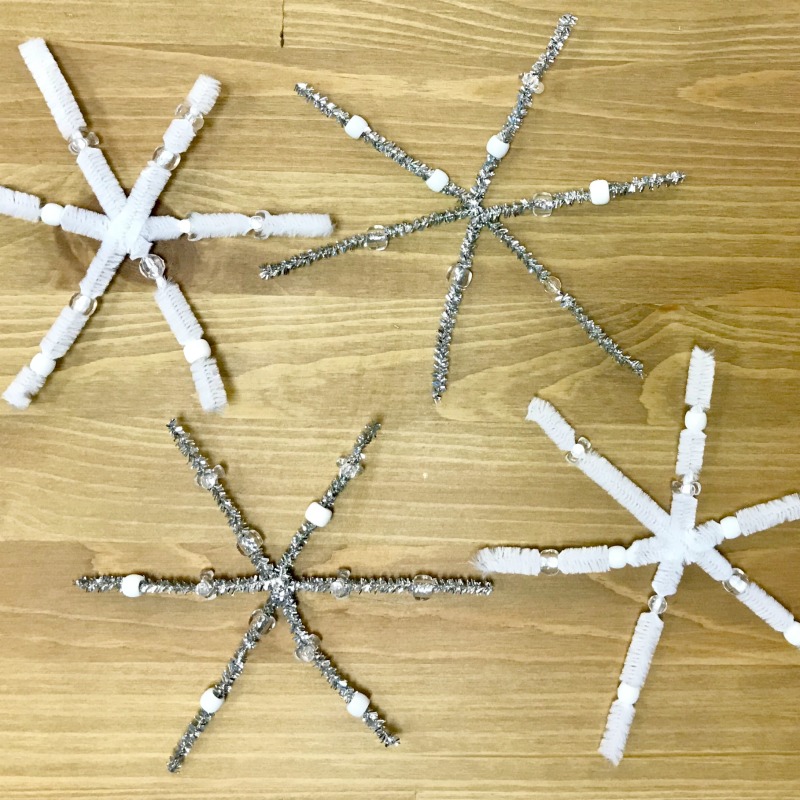

27.雪の結晶のクラフトを作ろう

この超簡単な工作は、運動能力の発達に最適で、クリスマスツリーに飾る美しいビーズのオーナメントや、華やかな窓辺のガーランドも作ることができます。

28.ウィンターパターンブロックマット

これらの雪の結晶のデザインは、幾何学的なスキルやパターン認識を身につけるのに最適な方法です。

29.自分だけの雪だるまパズルを作ろう

この予算に見合ったDIYの冬の算数ゲームは、数字を学び、数える練習をするのに最適な方法です。

30.感覚的な雪遊びのアクティビティ

雪が降る中、おもちゃの乗り物を使って、交通渋滞を体験するアクティビティです。

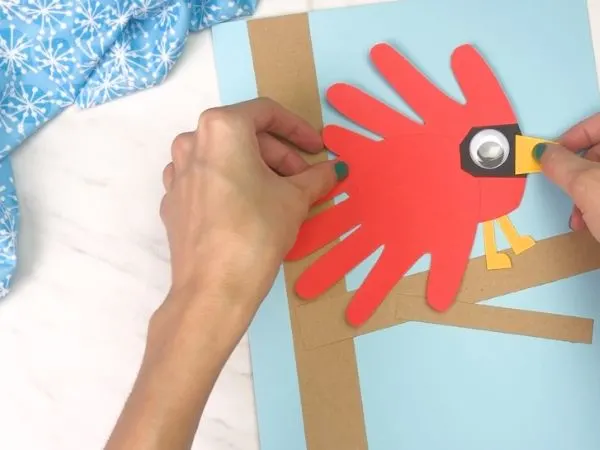

関連項目: 小学生の安全性を高める仕分け活動10選31.冬のカーディナルアート

鉛筆の持ち方、切り貼り、指示の出し方などの上達に最適なクラフトです。

32.イグルーを作ろう

マシュマロ、卵パック、パイプクリーナーなど、子どもたちに好きな材料を選んでもらい、想像力を膨らませながら、冬はイグルーを学ぶのに最適な時期です。

33.カラフルなアイスペインティングビン

未就学児は絵を描くのが大好きです。この氷のようなテクスチャーを扱うことで、芸術的なスキルを伸ばすことができます。

34.雪の中の動物の足跡を調べる

ウサギやクマ、スカンクなど、冬の動物たちの足跡を当てる楽しみがあります。

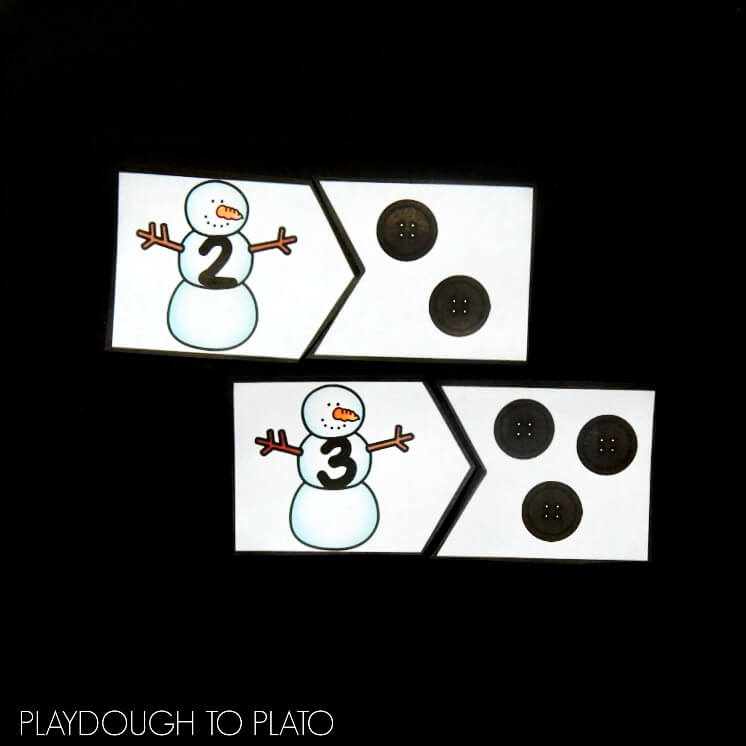

35.スノーマンボタンカウントパズル

この楽しい雪だるまは、数字の認識、10までの数え方、推定能力を学ぶ絶好の機会です。

36.爆発する雪だるまのSTEM実験

重曹と酢だけでできるこの楽しいDIY実験は、子どもたちに化学反応を教えるのに最適です。 きっと大喜びで、何度でも繰り返したくなるはずです。

37.ペンギンのワドルを練習する

また、メスペンギンが餌を探す間、オスペンギンは卵を足で動かして温める必要があることを話す良い機会にもなります。

第38回 瓶の中の吹雪の実験

この実験では、油と水が分離する様子を見ることができ、また、水は油の下にあるため、油より密度が高いことを学ぶことができます。

39.冬のダイスゲームをする

雪のように舞い降りたり、ペンギンのようによちよち歩きをするサイコロゲームは、子どもたちの運動不足解消に最適です。

40.ポテトプリントのシロクマ

ポテトプリントのシロクマは、クリエイティブで簡単なプロジェクトで、未就学児の運動能力を高めることができます。