2歳児のための完璧な就学前活動55選

目次

3歳になると、話す、歩く、登る、跳ぶ、などなど、元気いっぱいの未就学児ですが、もうご存知ですよね? 語彙もどんどん増え、毎日新しい言葉を覚えて使っています。 日に日に自立心が高まり、周りの世界にも興味を持ち始めます。 ここでは、厳選した55種類のアクティビティをご紹介します。忙しい未就学児のお子様にも、教育的で楽しい時間をお約束します!

関連項目: 小学校の教室で使える葉っぱのプロジェクト15選1.ボタンツリー

このアクティビティは、未就学児の手先の器用さを伸ばすのに最適で、糸を通すボタンの大きさを変えられるので、どんな能力の子どもにも簡単に対応できます。 また、ボタンの大きさや形を比較することで、話し合いのきっかけにもなりますよ。

2.ピクラー三角錐

この投稿をInstagramで見るA post shared by The Way We Play (@the.way.we.play)

ピクラー三角形は、腕、脚、胴体の大きな筋肉を使った全身運動に最適です。 2歳児は、自分の体に必要な運動だと感じているので、自然とこのような運動に引き寄せられます。 未就学児が毎日必要とするあらゆる運動能力を身につけるのに役立ちます。

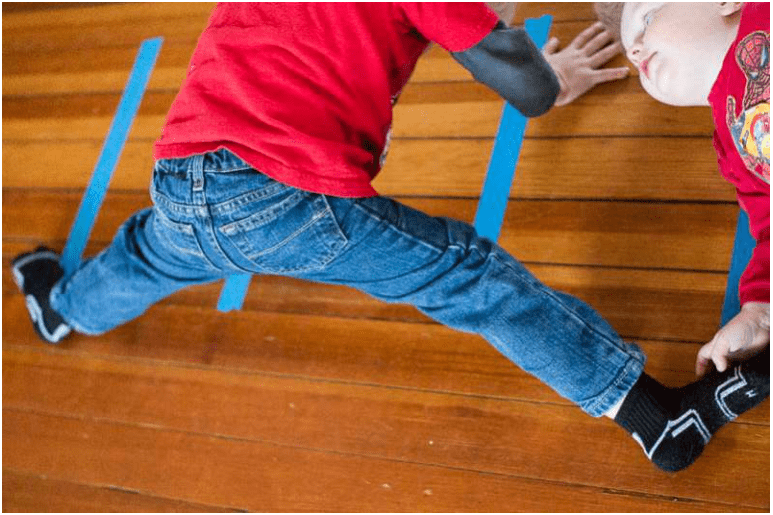

3.テープのライン

6本のテープで何ができるか、驚きです!このウォーク・ザ・ラインのアクティビティは、バランス感覚を鍛え、未就学児が一人でも友達とでも楽しめるように設定されています。 色を混ぜて、交差させたり違う方向に行かせたりすると、さらに楽しくなるでしょう。

4.本を読む

未就学児のお子さまと一緒に本を読むことは、毎日の習慣として欠かせません。 特に、本の持ち方やページのめくり方を理解するようになると、本を見せるだけでも効果的です。 読むことで語彙が増え、さまざまな状況に親しむことができます。

5.レゴブロックの並べ替えと落とし方

レゴブロックの並べ方や落とし方は、お子さまのニーズに合わせて簡単にアレンジできます。 未就学児の場合は、まず色を合わせ、次に大きさや形を揃えます。 また、レゴブロックを箱の穴に入れる操作をするので、手と目の協調性を養うのにも最適なアクティビティーです。

6.アニマルウォーク

ヘビのようにスリスリしたり、カエルのようにホップしたり、クマのように四つん這いになって歩いたり、動物と同じ鳴き声を出させることもできます。 好きな動物の絵本と合わせて楽しむことができます。

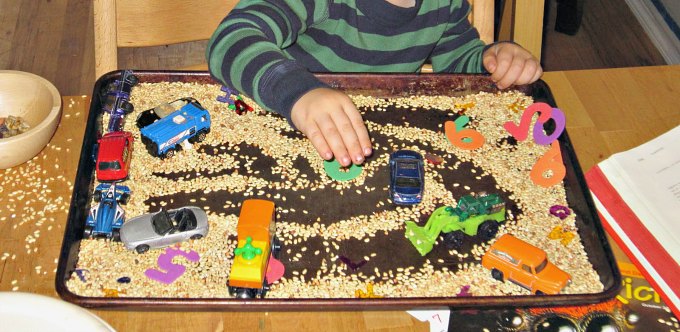

7.カーセンサリートレイ

深めのトレイにレンズ豆を入れ、車を何台か入れて、出発です!このアクティビティは、スモールワールドの設定で何が起こっているのか、子どもたちに語らせるのに最適です。 数学の観点からは、車のタイヤが作るさまざまなパターンや跡を調べることができます。

8.ポンポンプッシュ

このゲームは、セットアップがとても簡単で、とても楽しいゲームです!プールヌードルでポンポンを動かしながら、未就学児の総運動能力と手と目の協調性を養います。 子どもたちは、ポンポンを動かすうちに、ポンポンの大きさや色について自然に話すようになるでしょう。

9.アイスキャンデーの棒と洗濯ばさみ

また、長さの違う「へび」を作ることで、長さについて話し合ったり、比較の言葉を使ったりするのにも最適です。

10.スピニングドラム

回転ドラムは、2歳になったばかりの未就学児に最適です。 お子さまの回転スキーマへの興味をサポートし、他の回転玩具で遊ばせたり、公園でミニロータリーで遊ばせたりして、理解を深めてもらうことができます。

関連項目: 家族みんなで楽しめる「リフト・ザ・フラップ」絵本20選11.スモールワールドプレイ~海

この投稿をInstagramで見るA post shared by The Way We Play (@the.way.we.play)

テーマ別のスモールワールドは、未就学児が特定のトピックに関する語彙を増やすのに最適です。 また、子どもの興味に応じて、Youtubeで年齢に合った関連ビデオを探し、理解を深めることもできます。 スモールワールドの設置は、家にあるものだけで簡単にできます!

12.アイスチョークで絵を描く

このアクティビティは、寒くても熱波があっても、未就学児のお子さまが自分だけの素敵なデザインを作ることができます。 粗大運動と微細運動を使ってアイスチョークを操作し、絵や模様を作ることで、書く前のスキルを身につけることを促します。

13.チッカ・チッカ・ブーンブーン活動

このアクティビティは、2歳児がアイスキャンディーの上に文字を載せてバランスをとることで、アルファベットの練習や運動能力を高めるのに役立ちます。 特定の色の文字しか載せられないようにしたり、特定の文字を探したりして、小さなお子さんに挑戦させることができます。

14.カラーワーム

茹でたスパゲッティに食紅を加えて、色つきのミミズを作ります。 この体験的で面倒なアクティビティは、小さなお子さんが喜んで笑うこと間違いなしです。 また、ミミズの大きさや色、質感を比較しながら、説明する語彙を育てるのにも最適です。

15.マッチナンバーズ

2歳児は教室に足を踏み入れるずっと前から、算数の概念に対する理解を深めていることをご存知ですか? このゲームはとても簡単にセットでき、数字と数字を照らし合わせながら、未就学児が数字に対する理解を深めるのに役立ちます。 また、数字を正しい順番に並べるお手伝いもできますよ。

16.風船を上げ続ける

2歳児はこのアクティビティが大好き!少し風がある日は特に楽しいです。 未就学児は、風船をいかに長く空中に浮かべるかを競うことで、固有受容運動スキルや、粗大運動スキル、手と目の協調性を養います。 タイマーで誰が勝ったかを確認することもできますよ!

17.プレイダウ

おままごとは、未就学児にとって最も適応しやすい活動のひとつです。 ただ楽しいだけでなく、食べ物やおままごとの虫を作るなど、想像力豊かな遊びにも最適です。 重い・軽い、長い・短いなど、算数の概念に関する話し合いを始めるのにも利用できますよ。

18.フィジークドリップ

このアクティビティは、お子さんが色や混色について学ぶのにとても楽しい(そして面倒くさい!)アクティビティです。 また、このアクティビティを使って、お子さんの予測能力を高めることもできます。 2色を混ぜたらどうなると思う? 3色を混ぜたらどうなる?

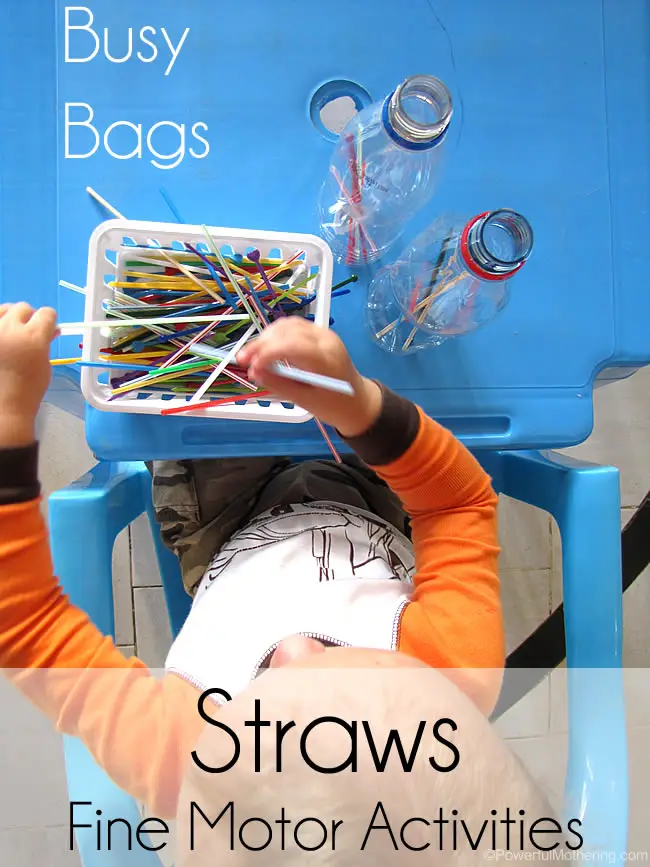

19.ストロー付きビジーバッグ

袋が必要なようですが、この活動にはペットボトルとストローが必要です!未就学児は、ペットボトルの首の部分にストローを差し込んで、この活動に完全に没頭します。 自分がやっていることを説明してもらうと、順序を理解するのに役立ちますよ。

20.カラーサプライズゲーム

手先の器用さを生かして卵を開け、中に入っている物の色を当てるこのアクティビティは、未就学児に大人気です。 このゲームは、卵をもう一度封印させてから(助けが必要かも!)、同じ色を見つけようとすれば、メモリーにも似た遊び方ができますよ。

21.レンティルプレイ

この投稿をInstagramで見るA post shared by The Way We Play (@the.way.we.play)

レンコン遊びは、小さなお子さんにとって、味覚的にも安全で、感覚的にも素晴らしいアクティビティです。 レンコンを容器から別の容器に注いだり、すくったり、混ぜたりしながら、粗大運動と微細運動を発達させ、多い、少ない、重い、軽いなどの概念を導入することができます。

22.スリムなジェルバッグ

このアクティビティは、特にハロウィンの時期にぴったりです!袋に目を貼り付けることで、数を数えることや、多い・少ないを理解することなど、算数の初期概念を養うことができます(特に、目の数が異なる2つ以上のジェル袋を使う場合)。 窓に貼り付ければ、豪華なサンキャッチャーも完成します。

23.プレイキッチン

キッチンごっこは、2歳児のロールプレイに最適です。 自分や他人のために食べ物を作るという身近な世界に、安全に没頭することができます。 カフェごっこをしたり、お子さまが作ったご馳走を食べて楽しんだり。 楽しいだけでなく、食べ物に関する語彙を増やすのに最適な方法なのです。

24.イレース・ザ・ABC

特に文字を覚え始めたばかりの未就学児が喜ぶ、シンプルで楽しいアルファベットのアクティビティです。 また、2歳児は数字よりも先に色を認識することが多いので、代わりに色を使うように簡単にアレンジできます。 成長に合わせて、ゲームを難しくすることもできますよ。

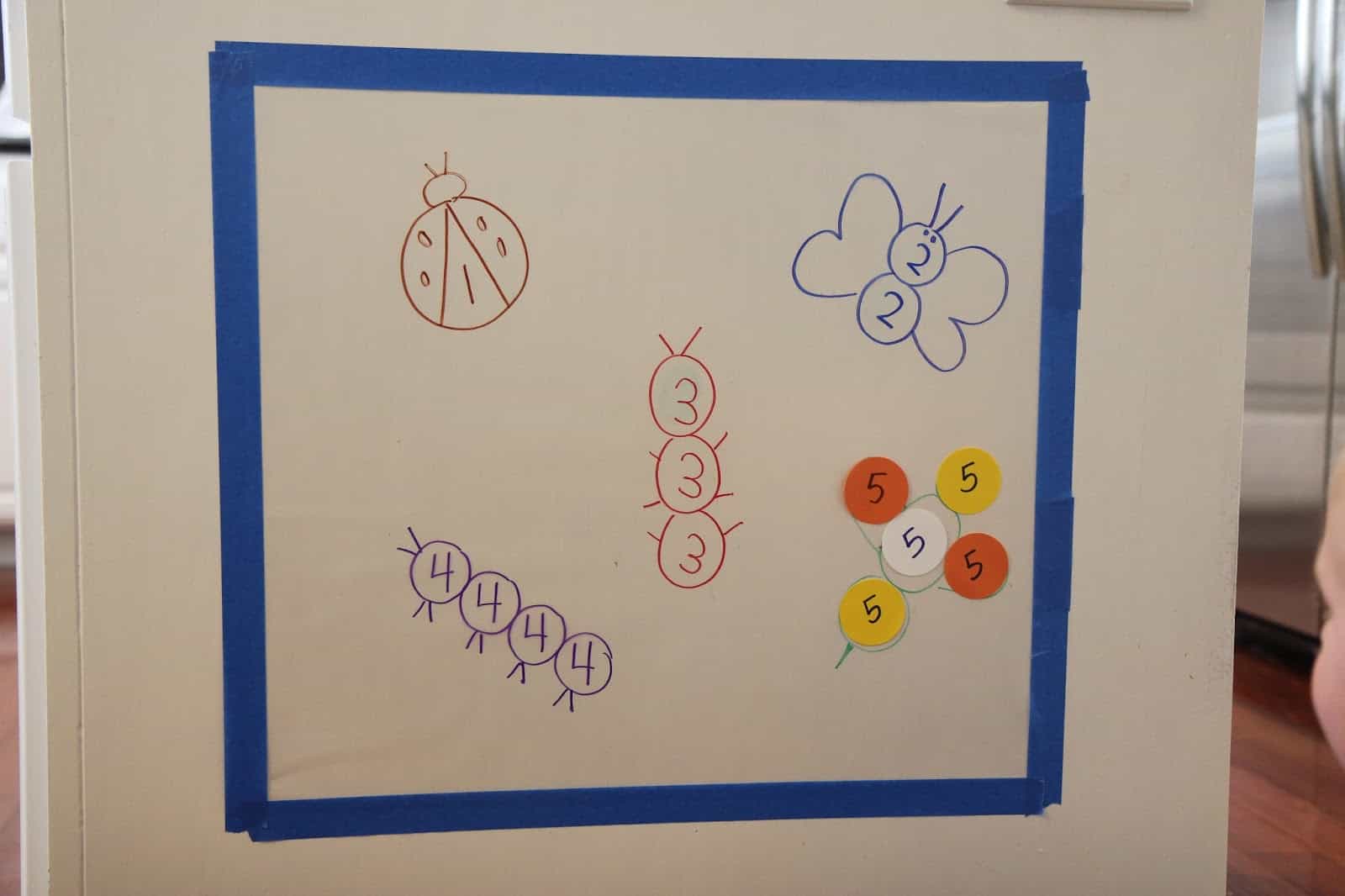

25.ナンバーバグ・スティッキー・ウォール

このアクティビティは、未就学児の算数力を伸ばすのに最適です。 色を合わせたり、虫の斑点が多いものと少ないものを言わせたりすることで、物の数え方よりも身近に感じることができるかもしれませんね。

26.水たまりジャンプ

雨の日に外で遊ぶのに最適なゲームです。 防水服を着て、水たまりでジャンプして楽しみましょう。 どうしたら水しぶきが大きくなるか、どの水たまりがいいか、大きくて深い水たまりと小さくて浅い水たまりのどちらがいいかなどを聞いてみると、小さな子どもたちの予測力や調査力を養うのに最適なアクティビティーです。

27.水の移動

水遊びは、「注ぐ」「測る」といった算数や科学のスキルを身につけるのに最適な遊びです。 水を移すことで、容量、体積、多い、少ない、より多い、より少ないといった、重要な数学的概念を判断することができます。

28.数字に関する本を読む

数字に関する本を読むことは、未就学児が数字に対する理解を深めるのに最適な方法です。 本を補完し、子どものニーズに合ったアクティビティを作るのは超簡単です。 とても楽しく、とても魅力的なので、2歳の子どもは学んでいることに気づかないでしょう!

29.動物の上に動物がいる

このゲームは、戦略性と技術という、未就学児の成長に欠かせない要素が満載です。 古典的な木の積み上げゲームをベースにしており、2歳児の数え方、手と目の協調、細かい運動能力を伸ばすのに役立ちます。 一人で遊ぶにも、他の人と競うにも最適なゲームです。

30.KORXX(コルックス

KORXXは、美しい淡い色合い、自然な香り、落下時の静かな音など、作る前から感覚的で説明的なアクティビティに優れています。 また、その作り方から、小さなお子様でも複雑な構造物を作ることができます。

31.ザ・クレヨン・カラー・チャント

このアクティビティは、未就学児が色に注目しながら音韻を意識する良い機会になります。 韻を踏むことは、意味がなくても、ただ愚かであれば良いのです。 未就学児に、あなたではなく、彼らが唱歌を歌うように仕向ければ、チャレンジできるでしょう。

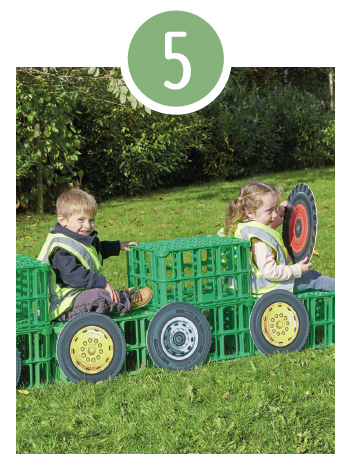

32.クレートプレイ

木箱は、スペースがあれば外に置いておくと便利な資源です。 教育用に作られたものがよいですが、安全であればどんな木箱でも使えます。 木箱は、工作やおままごとに使えるので、2歳児にとって万能な資源です。

33.紅葉のサンキャッチャー

これは未就学児が大好きなアクティビティです。 特に、葉っぱジャンプや葉っぱ探しをした後に作ると、秋のすべてを祝うことができます。 また、未就学児の運動神経を鍛えるのにも最適なアクティビティです。特に、葉っぱの形を切り出させると、その運動神経を鍛えることができます。

34.秋の紙皿リース

このクラフトは、2歳児と一緒にやるのに最適です!自分で集めた葉っぱを貼ったり、用意した葉っぱに色を塗ったりします。 未就学児は、段ボールのリースに貼ってから吊るすのが大好きです。 細かい運動神経を養うのに最適なアクティビティですね!

35.センサリーペーパー活動

乳幼児の脳の発達に重要な役割を果たす感覚的な活動は、紙を水に浸すとどうなるかを調べるのに適しています。 予測、調査、結果を見つけるといった科学的スキルの早期育成に役立つ活動です。

36.ダンボールビーズの糸通し活動

ビーズ通しは、模様作りや色彩など算数の基礎力を養うだけでなく、ビーズを通すことで運動神経を養うことができる素晴らしいアクティビティです。 また、作ったものについて説明することで、言語能力の発達を促すのにも最適です。

37.秋をテーマにした香りのする遊び道具

香りのあるプレイドウは、2歳児の感覚を刺激し、落ち着かせる効果があります。 この秋の香りのプレイドウは、手と目の協調や細かい運動が発達する時期に、とても落ち着く効果があります。

38.ネイチャーオーナメントをDIY

このオーナメントはクリスマスをテーマにしていますが、1年中いつでも簡単に作ることができます。 このアクティビティは、小さなお子さまが手先や指先の運動能力を伸ばすだけでなく、デザインや物の見せ方のアイデアも身につけることができます。 楽しい会話のきっかけになりますよ。

39.ネイチャーリストバンド

この投稿をInstagramで見るA post shared by The Way We Play (@the.way.we.play)

ネイチャーリストバンドは、自然の中を散歩しながら作るとても素敵なアクティビティです。 リストバンドに貼る宝物を集めることで、観察力を養い、何を貼るかを決めることで説明や比較などの語彙を増やすことができます。 散歩中にたくさん止まることが好きな未就学児には、とても簡単なアクティビティです。

40.ネイチャーツリー

このアクティビティは、2歳児と一緒にできる素敵なアクティビティです。 自然の発見物を集めるには、未就学児が物をよく観察して、使うものとそうでないものを判断し、発見物を集めている間、体の動きに注意する必要があります(宝物を壊さないようにね!)。

41.サファリ・スモールワールド

小さな世界での遊びは、小さくなくてもいいのです! 時には大きなセットアップも、小さなセットアップと同じように、未就学児にとっては没入感があり楽しいものです。 このアクティビティは、動物、生息地、シェルターに関する特定の語彙を使うことを伸ばすのに最適です。 また、小さなお子様のストーリーテリングの能力を伸ばすのにも便利です。

42.卵焼き列車

おもちゃのリサイクルやアップサイクルは、環境保護に役立つだけでなく、お金の節約にもなります。 このアクティビティは、未就学児が手先の器用さを生かして、卵パックの切り口にパイプクリーナーを通す体験型アクティビティです。 また、作ったものを電車に見立て、記号的思考を養うのにも最適です。

第43回 宝を掘る

土や砂など、子どもたちは何でも掘るのが大好きです。 掘ることで、未就学児の子どもたちは、文字を書くために必要な肩周りの運動能力を伸ばすことができます。 また、物を持ち上げたり下ろしたり、物を操作する能力も伸ばすことができるのです。

44.自分だけの絵筆を作ろう

この工作は、未就学児を対象にした工作で、作りたい効果とそのために必要な材料を考えることを促します。 これは、算数や理科で役立つ、初期の試行錯誤の基礎となります。

45.クライミング

この投稿をInstagramで見るA post shared by The Way We Play (@the.way.we.play)

椅子を登ったり降りたりすることは、危険やリスクを理解する上で、未就学児にとってとても重要なスキルです。 未就学児がクライミングをすることで、細かい運動神経や粗大運動、手と目の協調性や固有感覚を一気に養うことができます!

46.スモールワールド スペーストレイ

宇宙は未就学児にとって魅力的なものです。 インタラクティブで没入感のあるスモールワールドの宇宙空間で、子どもたちの想像力を刺激しましょう。 宇宙飛行士が宇宙で浮き、地球で歩く様子を見て、重力に関する初期の概念を子どもに紹介するのにも最適です。 昼と夜について、月と太陽が宇宙にあり、見える時間が違うことを話すにも適しています。

47.松ぼっくりとゴムバンドの運動遊び

松ぼっくりにゴムひもを巻きつけて、小さなものを指でつまむという体験は、未就学児の指先の発達を促すのに最適です。 必要に応じて、松ぼっくりとゴムひもを大きくしたり小さくしたりして、簡単にアレンジできます。

48.バブルラップツリー

プチプチをつぶして絵を描くので、手の筋肉も鍛えられます。 絵の具と紙を直角に並べると、体を動かすので固有感覚も養われます。

49.リーフマン

このアクティビティは、絵本「リーフマン」を補完する素敵なアクティビティです。 子どもたちは、自分たちの儚いアートを作ることで、比率や顔の特徴を認識するようになります。 そして、それをきっかけに、説明や比較の言葉を使った会話をすることができます。 また、新鮮で自然の素材を使うことで、落ち着いた手触りのアクティビティになります。

50.リーフランタン

葉っぱのランタンは、お子さまが葉っぱ探しをして、その宝物をランタンに使うという、プロセスアクティビティとして最適です。 このアクティビティは、お子さまと一緒にランタンを作ることで、順番を守るスキルや、細かい運動能力、粗大運動能力を養うことができるでしょう。

51.日課の活動

また、2歳を過ぎると、未就学児のお子さまは、あなたが行う多くの作業に参加できるようになります。 掃除などの実生活に役立つ作業(年齢に応じた作業のみ!)を手伝うことで、遊びの中で練習したスキルが実生活でどう役立つかを認識できるようになります。

52.ビネガーペイント

ピペットなど、いろいろな道具を使わせてあげると、手先の運動神経が発達し、特に文字を覚えるときに重要な挟む力を養うことができますよ!これは感覚的な活動ですが、とても面倒な作業です。

53.ウォータービーズ感覚遊び

この感覚的なアクティビティは、水のビーズが豆粒大からビー玉大に変化することで、不可逆的な変化についての理解を深めるのに適しています。 その後、不可逆的な他の変化や元に戻せる変化について話すことができます。 重要な科学の概念を簡単に紹介することができるのです。

54.屋内球技場

ボール遊びは外でするもの、というのは間違いです。 室内で行うボール遊びは、小さなボールやビーンバッグをカゴに投げ入れることで、手と目の協調性を養うとともに、運動神経の発達にも役立ちます。 異なる色のターゲットを使った色合わせに挑戦することもできますよ。

55.シェイプマッチング

同じ形とそうでない形を見分ける視覚的識別力を養うことができます。 また、床で遊ぶと、空間を移動することで上半身の筋肉や協調性を養うことができます。