アルファベットの書き方を練習するためのワークシート トップ10

目次

アルファベットを書けるようになるには、練習と忍耐が必要です。 アルファベットを書けるようになるには、どのようなサポートが必要でしょうか。 アルファベットのワークシートは、アルファベットを書けるようになるための指導とサポートを提供します。 運動能力を伸ばすのに役立ちます。プリキン、キンダー、ファーストグレードの生徒がアルファベットの書き方を学び、訓練するのに役立つ、優れたアルファベット練習シート10枚を集めました。

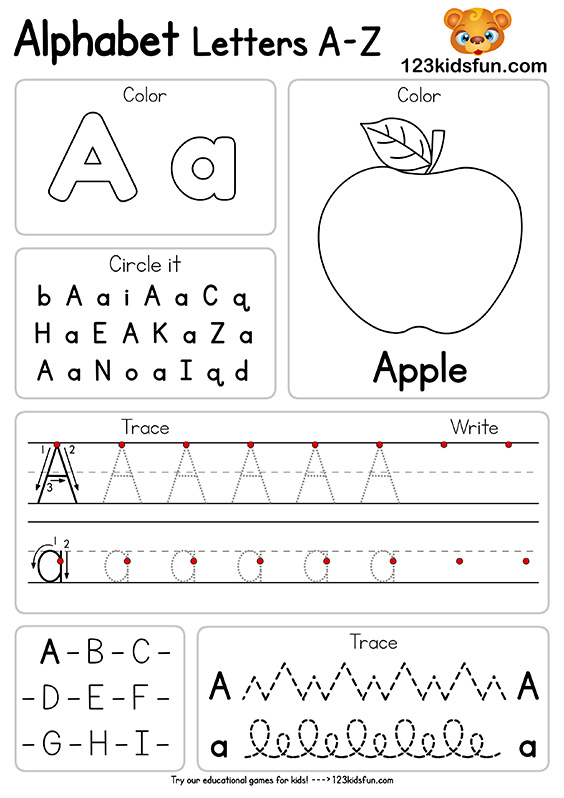

1.アルファベット手書き練習シート:Letter by Letter

アルファベットのワークシート26枚セットで、大文字と小文字を1つずつ練習することができます。 そのため、文字ごとに集中して運動能力を微調整することができ、各カードのかわいい絵は、日常よく使うもので音素認識を助けることもできます。

2.フルアルファベット練習用リソース

アルファベットのワークシートは、点線をなぞって新しい文字を作ります。 このワークシートでは、1つ1つの文字を丁寧に学び、習得してから次の文字に移ることを大切にしています。

関連項目: 19 DNA複製活動に取り組む3.楽しいアルファベット練習アクティビティ:印刷物

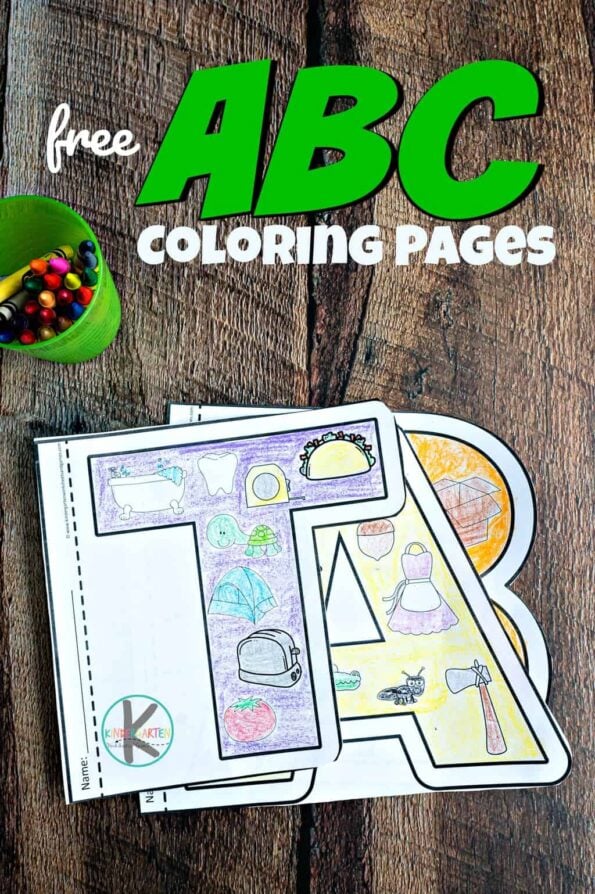

この楽しいアルファベット手書きワークシートは、すべての文字を紹介し、書く練習をするのに最適な方法です。 このアルファベット教材には、点線に沿ってなぞる機会や、塗り絵のアクティビティがたくさんあります。 さらに、上級者向けのアルファベット復習クイズとして使用することも可能です。

関連項目: 小学校でシェアリングスキルを強化する25のアクティビティ4.アルファベットのプリントとぬりえのページ

かわいいぬりえや、切り貼りできるアルファベットワークシートなど、アルファベットの練習ができるパックです。 準備のいらないアルファベットワークシートを使って、子どもたちを簡単に、冒険心を持ってすべての文字に触れさせることができます!

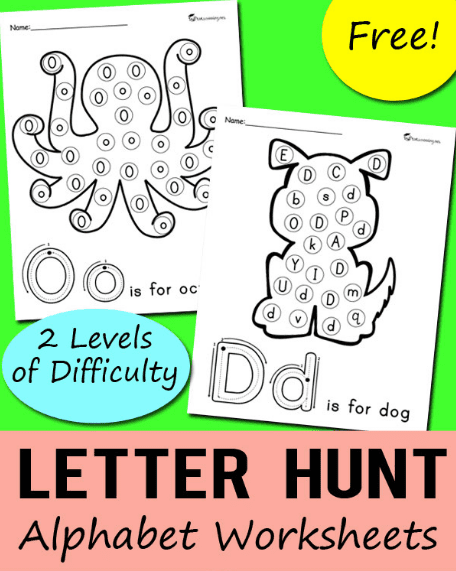

5.アルファベットレターハントワークシート

このアクティビティは、家の中や庭でアルファベットで始まるものを探すので、音感を養うのに最適なゲームであり、また、手書き文字や文字の形成の基本を学ぶことができます。

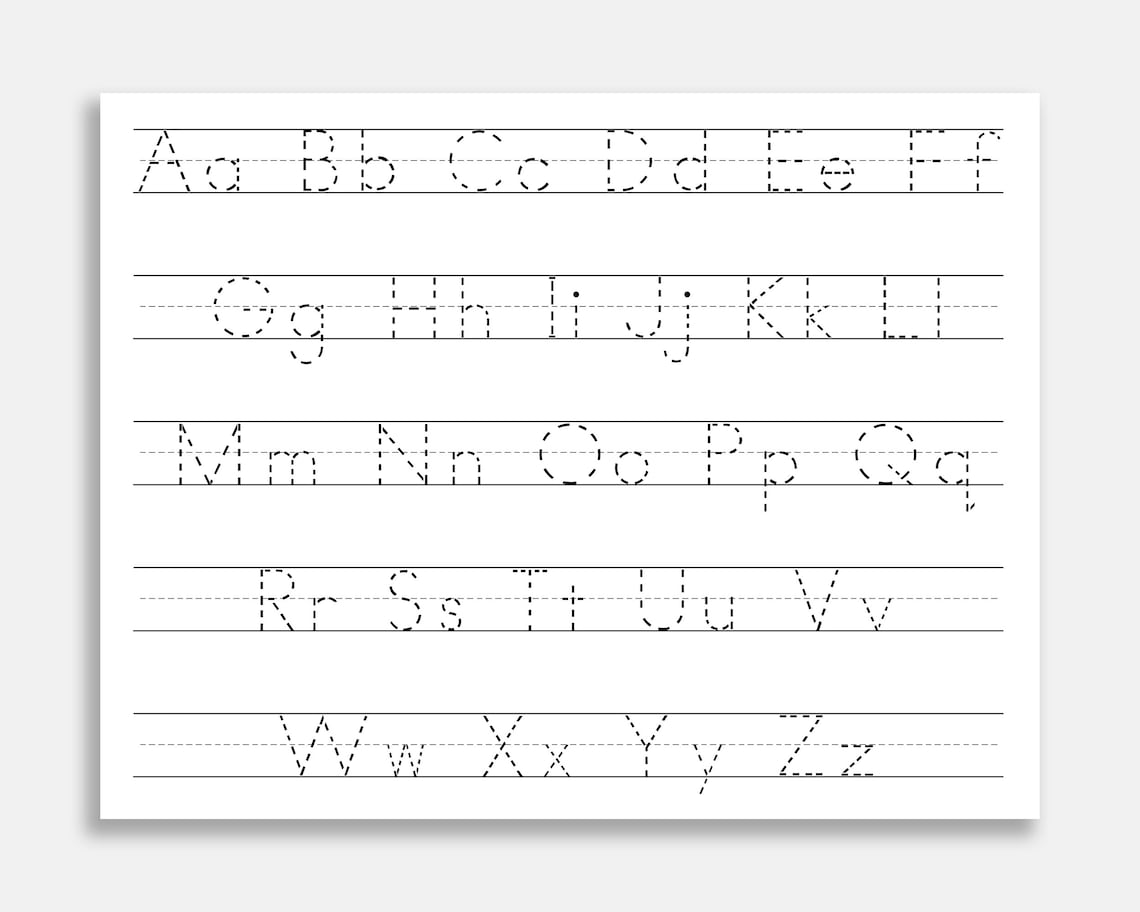

6.アルファベット手書きワークシートの無料配布について

これは、手書きの練習用ワークシートの中でも最も優れたものの1つです。 このワークシートは、AからZまでのアルファベットの線を子供がなぞることで、運動能力と筋肉記憶を教えるという主な目的から目をそらすようなものはあまり含まれていません。

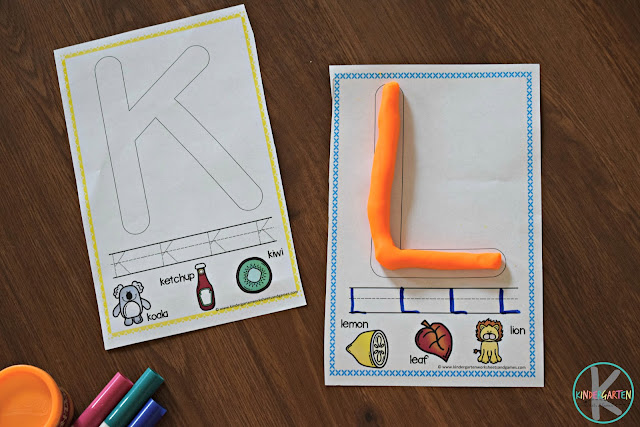

7.アルファベットのプレイドーカード

このアクティビティでは、子どもたちはそれぞれの文字の線をなぞりますが、ペンや鉛筆を使うのではなく、プレイドウを使います。 さまざまな文字を認識できるようになったばかりの子どもたちにとって、楽しいゲームです。 子どもが鉛筆を手に取る前の準備運動として使うこともできますよ。

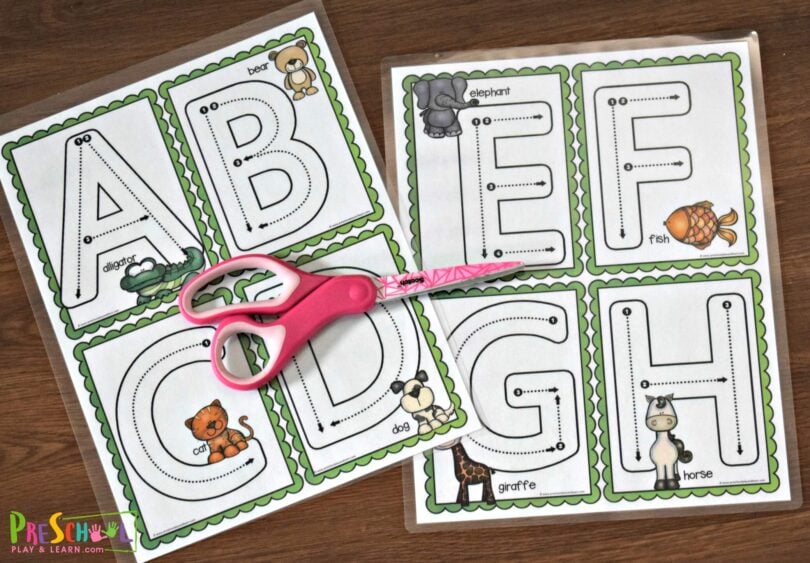

8.動物で大文字をなぞる

このアルファベットバンドルは、大文字に焦点を当て、子供たちが各文字の音を識別できるように、愛らしい動物を取り入れています。 これらのアルファベットぬりえを使用して、頭文字学習の音素認識を強化することができます。

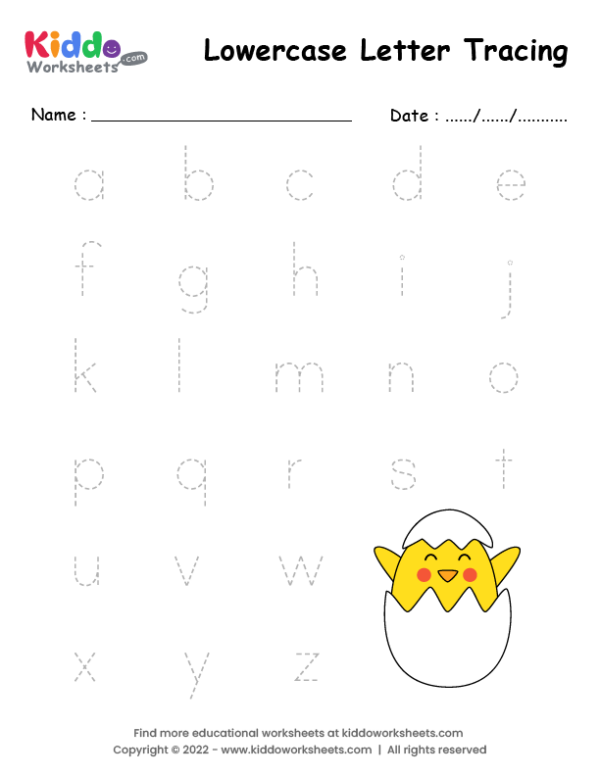

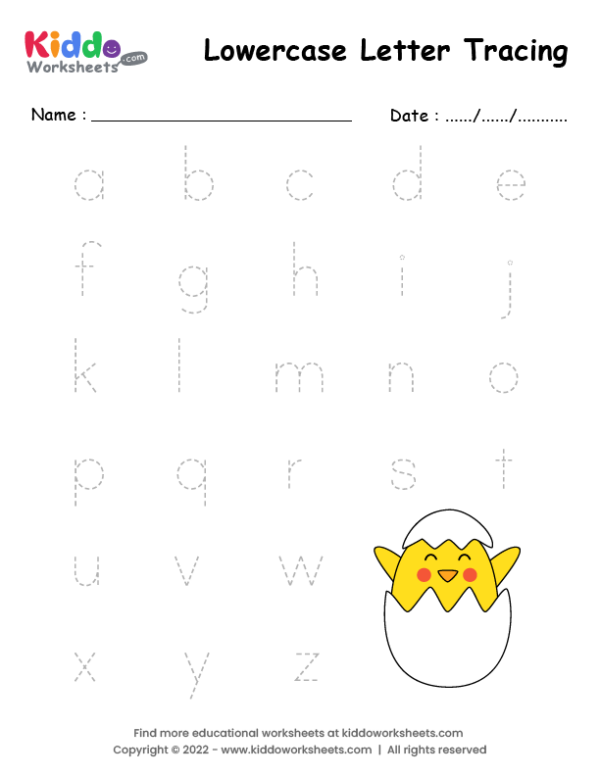

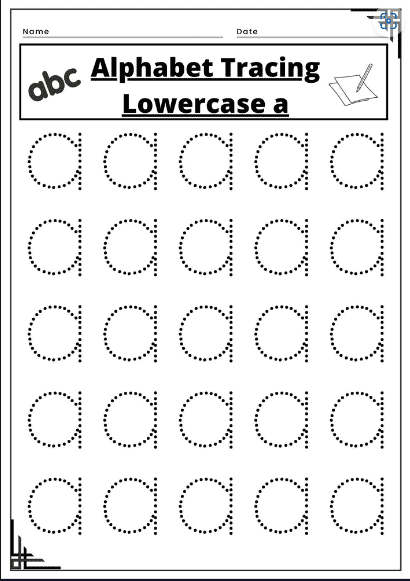

9.小文字のなぞり書きアルファベットレッスン

点線に沿って小文字を書く運動神経と筋肉記憶を向上させるという、ひとつの目的を持ったわかりやすいワークシートをご紹介します。 小文字の学習と上達の両方に効果的で、楽しく復習もできる、子供たちのためのワークシートです!

10.ビギニング・サウンド・カラーリング・アルファベット・アクティビティ

絵から始まる音を認識させるのに最適です。 日用品を集めているので、音素認識とアルファベットの手書き読み書きのレッスンを簡単に効果的に行うことができます。 さらに、子供たちは自分で絵に色を塗ることができるので、より活動に没頭することができるのです。